近期有些网友想要了解如何高效阅读初中数学课本备考教资?的相关情况,小编通过整理给您分析,同时介绍一下有关信息。

把握课本核心逻辑的教学实践

作为初中数学教师资格备考者,课本不仅是知识载体,更是教学思维的训练场,如何高效利用课本资源,建立符合学科规律的认知框架?以下从实际教学场景出发,提供结构化策略。

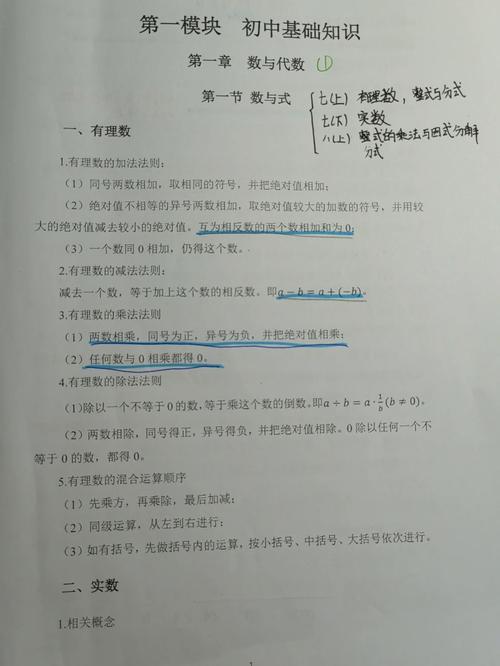

一、解构课本编排的学科逻辑

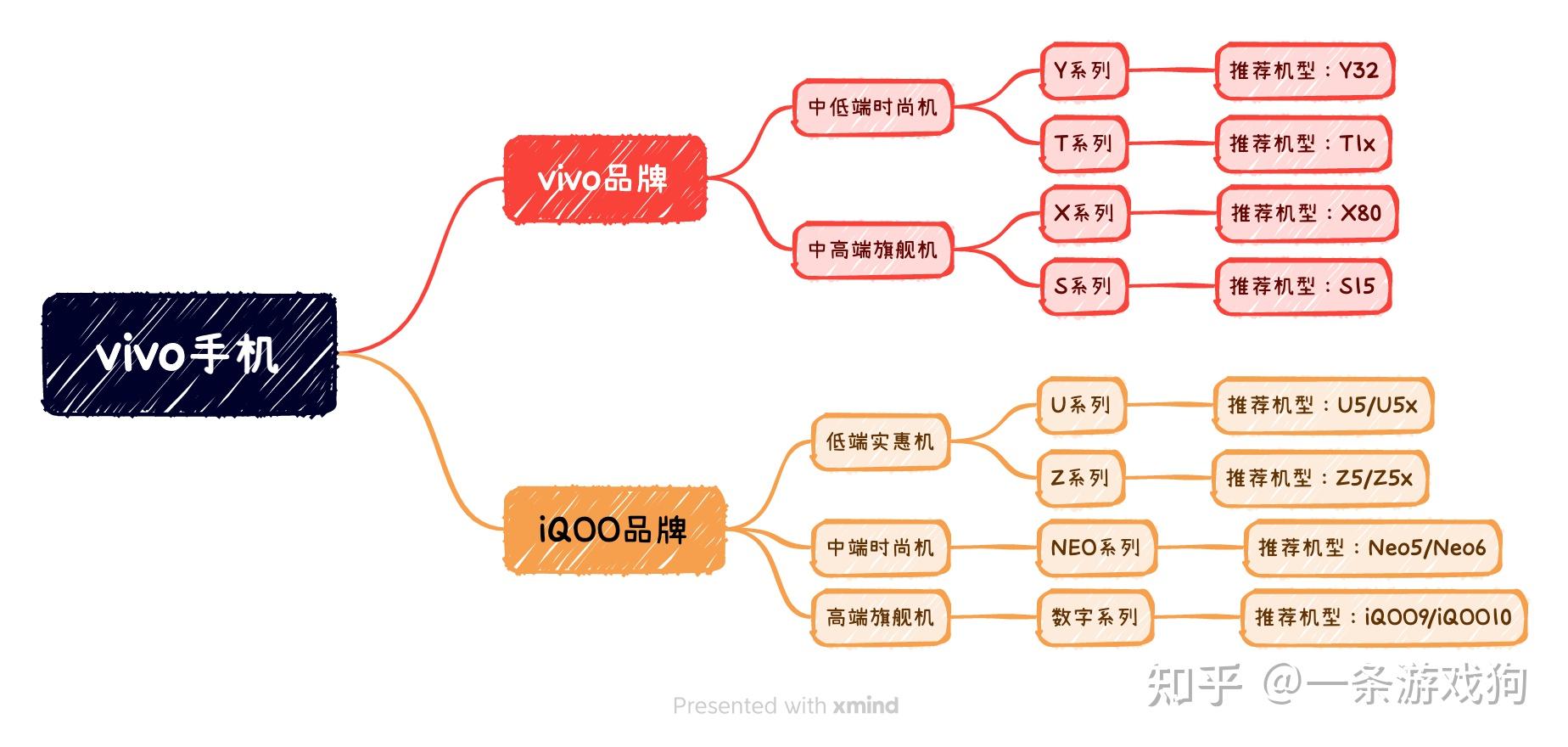

初中数学教材通常采用“螺旋上升”编排体系,以人教版为例,几何模块从七年级的线段、角过渡到九年级的圆与相似三角形,每个阶段均设置“观察—猜想—验证”环节,备考时应绘制各章节的知识脉络图,标注知识点在《义务教育数学课程标准》中的能力层级要求(了解、理解、掌握、应用),重点标注标注蓝色边框的“数学活动”栏目,这类模块往往对应教学设计的创新考点。

二、建立跨章节的知识关联

以“方程”单元为例,需串联七年级的一元一次方程、八年级的二元一次方程组、九年级的二次方程,对比各阶段解题思想的演变,建议用表格整理不同方程类型的解法共性:如“降次思想”在二次方程配方与三次方程拓展中的延伸,特别注意章末的“数学广角”板块,此处常隐藏跨学科融合案例,例如概率问题与生物遗传图谱的结合,这类内容对应试讲环节的跨学科设计有启发价值。

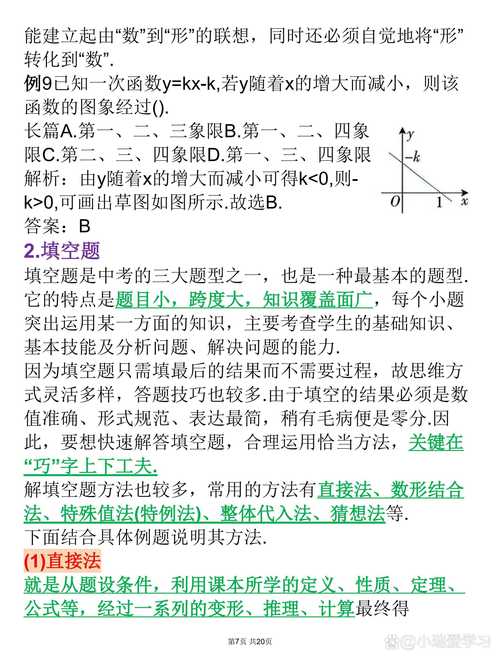

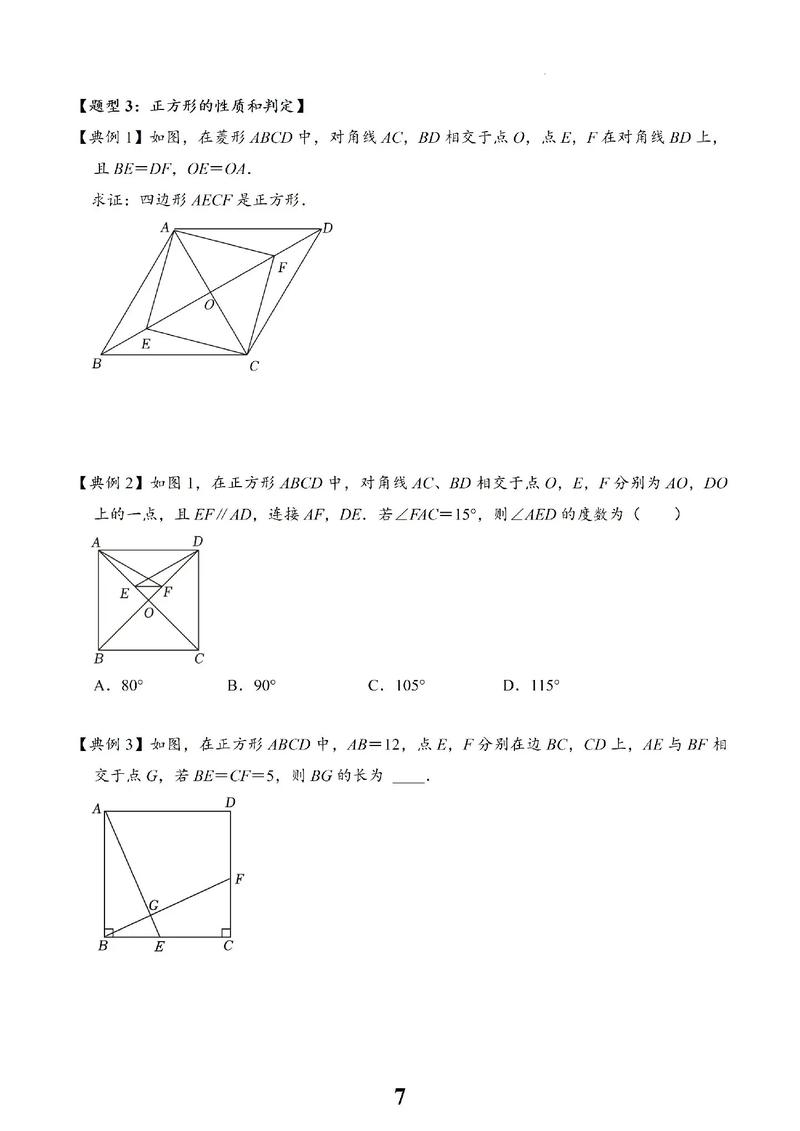

三、例题的三重解析法

课本例题承载着方法示范功能,建议分层次拆解:

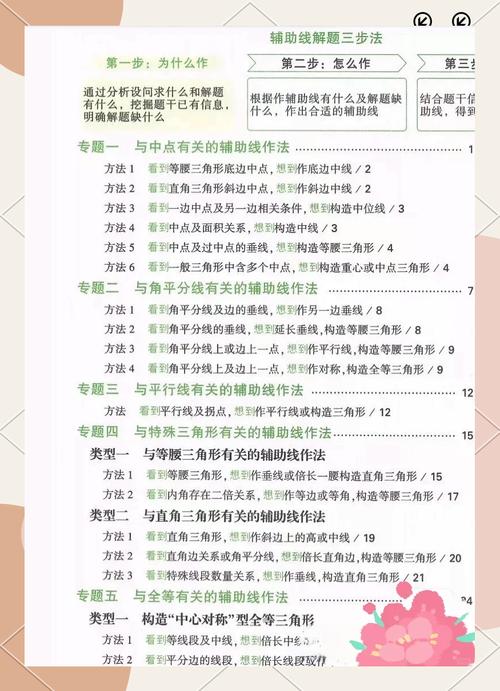

1、基础层:标注题干中的已知条件转化路径,如几何证明题中“垂直平分线”自动关联的线段相等属性

2、方法层:用不同颜色笔迹区分综合法与分析法,例如代数应用题先用方程法求解,再用算术法检验

3、拓展层:将例题条件数字化改动(如改变四边形边长比例),观察结论变化规律,此法能快速提升变式教学能力

四、课后习题的命题视角

B组习题往往包含中考原型题,备考时要反向解析:

- 统计近三年当地中考卷,比对习题相似度

- 将几何证明题的条件与结论互换,训练逆推能力

- 对“拓广探索”类开放题,建立“一题三变”模板:变条件、变结论、变情境,例如将行程问题迁移至工程效率计算

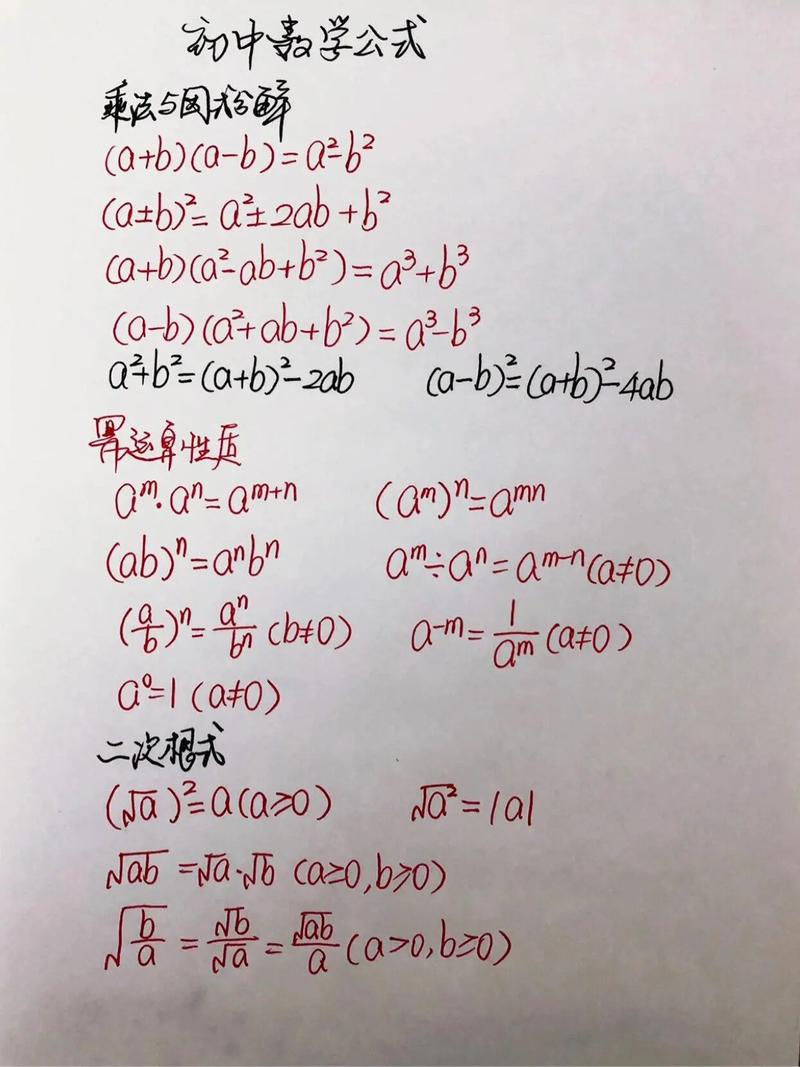

五、教学话语体系转化训练

在备课笔记右侧预留“学生认知盲区”专栏,记录知识点常见误解,平方根与算术平方根混淆”问题,对应设计类比教学案例:用身份证(唯一性)与学生证(多可能性)比喻概念差异,同步整理教材中出现的23处“注意”提示框,这些内容通常对应试讲时的易错点强调环节。

个人观点

从教十年批阅近万份试卷发现,70%的解题失误源于课本核心概念理解偏差,去年指导的教资面试考生中,成功通过者均具备将课本例题转化为分层教学活动的能力,与其盲目刷题,不如用解剖学视角研读教材——每道例题都是教学设计的DNA,每个章节小结都是思维导图的锚点,当你能从课本里读出学生困惑的眼神,离真正的教学设计就不远了。